En aval de l’île Nancy s’étire une forêt sans âge. Une forêt de l’oubli. Une forêt druidique – il n’y manque qu’un chêne. La forêt de Perceval, le chevalier naïf, héros de la quête d’un Graal qui serait ici figuré par un oiseau fuyant, multicolore, totémique. La forêt de Merlin, ou celle de Robin, d’un Robinson plutôt, s’agissant d’une bande de terre cernée par les eaux de la Seine. Un territoire mince, effilé, où s’insinuent pourtant l’étrange, l’archaïque, l’exubérant. Où sombrent les heures, où s’effacent les repères. D’où surgit le merveilleux.

Les arbres y croissent et s’y côtoient en totale liberté. C’est un fait assez rare aujourd’hui pour que l’on s’y arrête. En Europe, la forêt originelle s’est construite d’elle-même au fil des ères géologiques, jusqu’à l’apparition du moine et du paysan. Le premier défriche afin de repousser l’ombre qui abrite les divinités païennes, marquant ainsi la frontière qui distingue l’univers sauvage du monde converti. Le second défriche pour mettre en culture les plantes annuelles qui nourriront les villes naissantes et les cohortes industrieuses. À leur suite vient le forestier. Son rôle est de reconstituer une forêt qui produise des bois droits et de bonne naissance. Les difformes, les rabougris, les tortueux, les lents en sont chassés, sans espoir de retour.

Sur cette ancienne île d’en Bas, devenue île Nancy, la forêt, oubliée, ressemble à celle des premiers jours. Non que l’homme ne l’ait jamais pénétrée. On y trouve au contraire les traces d’incursions fréquentes. Mais au moins parce que ceux qui la traversent le font en toute discrétion, sans aucune velléité de la soumettre ou d’en tirer un quelconque revenu.

Ici les arbres naissent, grandissent, se mêlent, luttent, s’imposent et règnent à leur guise. Ils perdurent. Ils mûrissent. Ils vieillissent. Ils s’éternisent. Ils s’obstinent, se figent, se raidissent, résistent. Ils se fissurent, se penchent, se tordent, se cassent, chaque branche à son heure. Ils s’affaissent, ils s’effondrent. Ils s’étendent. Ils gisent. Se délitent, se relâchent, se défont en leur temps.

Toute une vie à défier les bourrasques, la pluie, la foudre, les canicules. Toute une vie debout, à maintenir ouverte une vaste couronne, y accueillir écureuils et oiseaux, donner fruits et graines, nourrir et se nourrir, et dans sa mort nourrir encore, offrir à la terre et à la digestion bactérienne chacune de ses molécules, chacun de ses songes. Dans sa chute, un arbre en meurtrit trois. De sa souche, de ses cellules, trois autres renaissent. Cicatrices, torsions, rejets, fourches, nœuds. Tout se tourne et s’entortille, en quête de lumière. Ici le lierre saisit tout, recouvre tout. Ici ce sont des herbes hautes qui occupent le sol, ménageant des clairières. Ici toutes les graines d’un arbre maître, ayant germé ensemble, s’élèvent en un taillis serré d’arbres frères et bientôt fratricides.

Et cela est une forêt, emplie de souffles et de voix étranges qui captivent l’explorateur, le happent, qui l’attirent dans un creux, vers une clairière ou un bosquet, et l’égarent, l’ensorcellent à son insu, substituant une rive à l’autre, esquissant des chemins de motifs sibyllins.

Parmi les érables et les frênes on rencontre aussi les survivants d’anciens jardins. Des arbres qui ne purent arriver seuls sur l’île et, donc, y furent plantés. Épicéas ou cyprès, peuplier d’Italie ou noyers dont les fruits, des noix énormes, feraient encore la renommée d’un verger.

Il n’y a qu’un siècle, peut-être, que cette forêt fut rendue à elle-même. À en découvrir le peuple arborescent, à s’y laisser conter les vies qui enflent sous l’écorce, ce siècle en paraît cent.

Populus nigra var. italica (peuplier d’Italie)

Populus nigra var. italica (peuplier d’Italie)

Visible des rives de la Seine, ce peuplier d’Italie est un oriflamme dressé sur l’île Nancy pour en attester la conquête. Sa silhouette élancée est un artifice familier des paysages habités, un archétype sous contrôle dont la propagation dépend exclusivement de l’homme. Les peupliers en effet, noirs, blancs, grisards ou trembles, portent soit des fleurs mâles soit des fleurs femelles, ce qui détermine leur rôle dans la reproduction de l’espèce. Or le peuplier d’Italie est issu de la mutation génétique d’un peuplier mâle et on n’en connaît aucun spécimen femelle. Les botanistes n’ayant jamais obtenu, par la fécondation de proches cousines, un arbre aussi parfait que l’original, c’est donc le même sujet que l’on multiplie par bouturage depuis son introduction en France au 18ème siècle

Populus nigra (peuplier noir)

Populus nigra (peuplier noir)

Il annonce sa chute. Il la retarde. Colossal mais insolemment oblique, il attrape le ciel par une diagonale que l’on voudrait gravir.

De son pied à l’origine s’élevaient deux troncs jumeaux. Dominant leurs pairs, souverains symbiotiques de cette forêt insulaire, ils étaient deux titans invoquant l’épopée. Aujourd’hui l’un des arbres a disparu, foudroyé ou abattu par le vent. Il n’en reste qu’une courte façade d’écorce creusée d’une blessure et une bille à l’écart qui se rend à l’humus. Privé d’une moitié de lui-même, le jumeau survivant a investi le système racinaire du double terrassé. Dans ces méandres souterrains il reste entier, fusionnel. En surface, amputé, il lutte contre une plaie qui fait de lui un monument fragile et condamné. Au collet l’écorce se déchire ; le dévers s’aggrave inexorablement ; le long du tronc des champignons, anticipant sa fin, ont déjà entrepris de le digérer.

Ailanthus altissima (ailante)

Ailanthus altissima (ailante)

C’est un voyageur : l’ailante, alias « faux vernis du Japon », ou encore « arbre du ciel ». Son nom contient des envols, mais il désoriente par l’annonce d’une fausse ascendance, otage d’aubes confisquées. Originaire de Chine et introduit en Europe suite à une confusion avec l’arbre à laque – le vrai « vernis du Japon » – ce monte en l’air est un passager clandestin de la botanique, qui n’a pas tardé à révéler son caractère ingrat et intrusif (comprendra qui cherche à se débarrasser d’un ailante dans son jardin !).

Acer pseudoplatanus (érable)

Acer pseudoplatanus (érable)

Il intrigue. Piétiné pour avoir jailli au milieu d’un sentier, son tronc s’est couché sous les pas, rampant pour atteindre le bord et revenir à son élan de verticalité. Ainsi il survit à une première épreuve mais aussi, par la cambrure qui en résulte, il s’expose à être remarqué.

Le pourtour de son tronc est bosselé de verrues alignées verticalement. La régularité de ces marques déconcerte. Elle témoigne d’un projet extravagant et donne à cet arbre l’allure d’un corps scarifié plutôt que mutilé, un corps qui reviendrait à une de ces régions du monde où la beauté d’une femme et son appartenance ethnique s’évaluent aux motifs des cicatrices qui ornent son buste et son visage. Signature alors, plutôt que torture ?

Populus nigra (peuplier noir)

Populus nigra (peuplier noir)

Il s’abandonne au flux, au pouvoir du fleuve, à l’expression des flots. Précipité de l’élément air vers l’élément eau, il réalise le destin d’un arbre de rive : longtemps agitées par la brise, désormais ses branches sont tourmentées par les remous. Dans la profondeur trouble des moirés et des tourbillons il est soumis à une force étale, absolue, obstinée. Il perce ainsi le secret des rides et des clapotis qui bercèrent son existence – l’assoupirent, ou parfois la forcèrent.

« Les vertiges de la forêt, petite déclaration d’amour aux mousses, aux fougères et aux arbres »

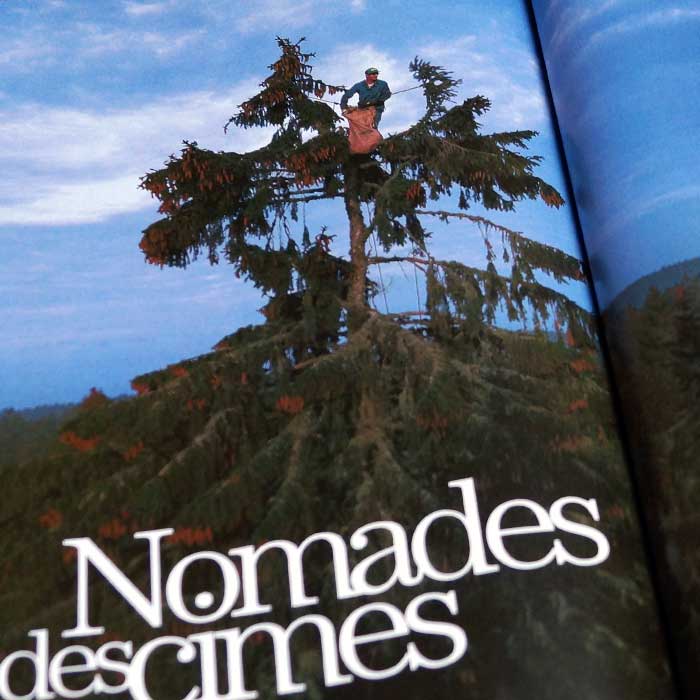

Depuis trente ans je fais l’écureuil ! Pour la récolte des graines d’arbres, dans des peuplements sélectionnés par les pépinières forestières. Je traverse l’Hexagone pour me hisser au faîte de sapins, d’érables, d’épicéas et de frênes remarquables, et je cueille leurs fruits. À l’invitation des éditions Transboréal, je m’aventure dans « Les vertiges de la forêt »

à la découverte de ce que murmurent les cimes des feuillus et des résineux dans lesquels je passe mes journées de récolteur. Je cherche à transmettre les rêves qui naissent des bivouacs sylvestres au coeur des massifs des Landes, des Pyrénées, du Massif central, du Luberon ou du Jura. En même temps que les paysages c’est la profondeur mythologique et légendaire de la forêt française qui est traversée. Et avec la découverte de la forêt tropicale en Côte d’ivoire et au sud du Sénégal, la présence des bois sacrés confère une dimension initiatique à ce cheminement sous l’ombre des grands arbres.

LES VERTIGES DE LA FORÊT

Collection « Petite philosophie du voyage »

ISBN : 978-2-36157-025-5 (code-barres : 9782361570255)

89 pages, prix public TTC : 8 €

Un article paru dans Forêts-Magazine en septembre 2003. Texte et photos Rémi Caritey

Les merises ! C’est avec elles que notre saison débute, fin juin, dans le sucre et la sueur. En sous-bois règne une tièdeur fruitée, qui contraste avec la canicule, là-haut, et l’ardeur des coups : la merise se gaule et il faut que ça grêle ! Les fruits mûrs éclatent sur les bâches, et nous devons parfois les défendre de la voracité des sangliers : un des peuplements les plus souvent récoltés se trouve au cœur d’un vaste élevage !

Commentaires récents